建築物環境衛生管理技術

【個人の権利】

◆建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年4月14日・法律第20号/改正成26年6月13日・法律第69号)

(目的)

第一条 この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。

2 前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるものとする。

◆建築物環境衛生管理技術者

◆生存権保障義務(日本国憲法・第25条)

すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない。

◆基本的権利(WHO憲章)

健康とは、身体的、精神的および社会的に完全に良好な状態にあることであり、単に病気または病弱でないということではない。

到達し得る最高水準の健康を享受することは、人種・宗教・政治的信念・経済的ないし社会的地位のいかんに係わらず、何人もが有する基本的権利のうちの一つである。

◆ウィンスロー(C.Winslow)の公衆衛生の定義

公衆衛生とは、環境衛生の改善、伝染病の予防、個人衛生を原則とした個人の教育、疾病の早期診断と治療の為の医療と看護サービスの組織化、及び地域社会のすべての人に、健康保持の為の適切な生活水準を保障する社会制度の発展の為に、共同社会の組織的な努力を通して疾病を予防し、寿命を延長し、肉体的・精神的健康と能率の増進を図る科学であり、技術である。

【序章】

| 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について |

|---|

多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。 (第1条)

◇特定建築物 (第2条)

- 床面積:3,000㎡以上

- 用 途:興行所、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、旅館、店舗、遊技場、事務所

- 学校教育法第1条に規定する学校の場合は、床面積は8,000㎡以上。

- 特定建築物とはならないもの。

| 非特定建築物: | 工場、病院、倉庫、寺社仏閣、共同住宅、寄宿舎、地下街の地下道、プラットホームとその上家、自然科学研究所。 |

| 公共駐車場は、いかなる場合も非特定建築物。 |

| 独立棟の駐車場は、非特定建築物。 |

- 建物内に付属する駐車場は、特定用途の床面積に合算。

- 倉庫の取扱いは、駐車場と同じ。

- 特定用途と非特定用途の床面積の比率により異なる。

※特定建築物は、1棟の建物ごとに行う。

◇特定建築物の届出 (第5条)

| 使用開始時 | 1か月以内 |

| 変更・廃止時 | 1か月以内 |

| 届出先 | 都道府県知事(市長又は区長)(保健所) |

| 届出事項 | 名称、所在場所、用途、延べ面積、構造設備の概要、管理技術者名、その他 |

◇帳簿書類 (第10条)

- 管理基準に関する帳簿書類。

- 建築物の構造・設備に関する図面。

- その他環境衛生上必要な事項が記載されたもの。

- 保存期間

| 平面図・断面図・配置図 | 永久 |

帳簿書類

(空気環境、給排水、ネズミ・昆虫、廃棄物) | 5年 |

☆特定建築物の届出及び帳簿書類の提出・保存の義務は、所有者。

◇報告・検査 (第11条)

都道府県知事は、特定建築物所有者などに、必要な報告をさせ、特定建築物に立入り、検査させ、質問させることが出来る。

-

立入検査

- 住居は、その居住者の承諾が必要。

- 身分証明書を携帯し、提示。

- 検査し、関係者に質問出来る。

- 公用の特定建築物の場合

| 立入検査・改善命令 |

| ↓ 替えて |

| 必要な説明又は資料の提出 |

※特定建築物以外の建物には、立入検査は出来ない。

ただし、維持管理の努力義務がある。

◇改善命令 (第12条)

建築物環境衛生管理基準に従わず、かつ人の健康を損ない、又は損なう恐れがある不適当な事態がある場合。

- 特定建築物の維持管理権原者に対して、

- 維持管理方法の改善等を命じ、

- 一部の使用もしくは関係設備の使用を停止し、若しくは制限できる。

◇登録対象事業 (第12条の2)

- 建築物清掃業

- 建築物空気環境測定業

- 建築物空気調和用ダクト清掃業

- 建築物飲料水水質検査業

- 建築物飲料水貯水槽清掃業

- 建築物排水管清掃業

- 建築物ネズミ昆虫等防除業

- 建築物環境衛生総合管理業

- 営業所ごとに都道府県知事に登録。

- 登録の有効期間は6年。

- 表示は登録建築物環境衛生総合管理業など。登録○○業。

- 営業所名、所在地などの変更や廃止届は、30日以内。

使用時間中に居室の中央部の床上75㎝以上150㎝以下で測定。

| 浮遊粉じん量 | 0.15mg/m3以下 | 平均値 |

| CO含有率 | (0.001%)

10ppm以下 | 平均値 |

| CO2含有率 | (0.1%)

1000ppm以下 | 平均値 |

| 温度 | 17℃~28℃

冷房時は、外気との差を著しくしないこと | 瞬時値 |

| 相対湿度 | 40%~70% | 瞬時値 |

| 気流 | 0.5m/s以下 | 瞬時値 |

| ホルムアルデヒド | 0.1mg/m3 | 瞬時値 |

- 測定器の性能

- 粉じん粒径:10μm以下

- 温度計目盛:0.5℃以下

- 気流:0.2m/s以下

- 空気汚染の目安(指標)は、CO2。

- CO2は、大気中に0.03%(300ppm)、呼気中に4%(40,000ppm)含まれる。

- COと粉じんは、タバコの煙が要因。

- ppm:parts per million - (10-6)

- 0.1ppm=0.1mg/ℓ

- 0.001%=10ppm=10mg/ℓ

| 遊離残留塩素測定 | 7日以内ごと |

| 空気環境測定 | 2か月以内ごと |

| ネズミ・昆虫などの防除 | 6か月以内ごと |

| 貯水槽清掃 | 1年以内ごと |

| 排水槽清掃 | 6か月以内ごと |

| 排水設備清掃 | 6か月以内ごと |

| ネズミ等の発生し易い場所 | 2か月以内ごと |

- ホルムアルデヒドは、大規模な修繕、模様替えを行った時、その使用を開始した日以降最初に到来する6月1日~9月30日までの期間中に1回。

- 建築物環境衛生管理基準には、光・音・振動についてや、人為的に制御出来ない項目については、定められていない。

◇労働安全衛生法(労働安全衛生法)

- 危害防止基準の確立

- 安全衛生に関する責任体制の確立

- 自主的活動の促進

- 労働衛生専門官:労働安全衛生法に基づいて、労働安全衛生に係る許可、指導、援助を行う。

◇事務所衛生基準

- 換気(第3条):常時床面積の1/20以上。

(開口部の解放部面積)| CO含有率 | 50ppm以下 |

| CO2含有率 | 5000ppm以下 |

- 室の気積(空気の量)(第2条):10m3/人以上。

- 室の気温(第4条):10℃以下の時、調整。

- 照明(第10条):

| 精密な作業 | 300lx以上 |

| 普通の作業 | 150lx以上 |

| 粗な作業 | 70lx以上 |

◎点検は、6か月以内ごと。

◇水道法(水道法) ※厚生労働省

- 水道事業

- 導管とその他の工作物。

- 給水人口が100人超の水道。

- 一般の需要に応じて水道により供給。

- 簡易水道事業

⇒給水人口が5,000人以下の水道。

- 簡易専用水道

⇒水槽の有効容量の合計が10m3超。

- 専用水道

⇒寄宿舎、社宅、療養所等の自家用の水道で、100人超の水道。

◇水道事業者

- 厚生労働大臣の認可 (第6条)

- 給水義務(拒否出来ない) (第15条)

◇給水装置の構造及び材質 (第16条)

- 政令で定める基準に不適合な場合

- 適合の認証

- 基本は、『自己認証』

- 第三者認証機関 ⇒ 認証済マーク

◇給水装置の検査 (第17条)

- 『日出後日没前に限り』検査

- 看守者、居住者の同意。

- 身分証明書を携帯し、提示。

◇検査の請求 (第18条)

・水道事業者に、水の検査を請求。

◇給水の緊急停止 (第23条)

・直ちに、給水を停止。

◇簡易専用水道の管理基準

- 水槽の清掃は、1年以内ごとに定期。

- 検査は、1年以内ごと。 ← 登録を受けたものの検査

- 水質検査は、異常を認めた時。

◇簡易専用水道の設置者

◇水質基準 (第4条)

| 一般細菌 | 100CFU/mℓ |

| 大腸菌 | 未検出のこと |

| 水銀 | 0.0005mg/ℓ以下 |

| シアン化物イオン | 0.01mg/ℓ以下 |

| フッ素 | 0.8mg/ℓ以下 |

| 四塩化炭素 | 0.002mg/ℓ以下 |

| ホルムアルデヒド | 0.08mg/ℓ以下 |

| 塩化物イオン | 200mg/ℓ以下 |

| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/ℓ以下 |

| pH値(pH=7,中性) | 5.8(酸)~8.6(アルカリ) |

| 色度 | 5度以下 |

| 濁度 | 2度以下 |

※シアン、水銀、その他の有毒物質を含まないこと。

◇水道水のみを使用するビルの検査項目と期間

一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、

有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度 | 6か月以内ごと |

シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、クロロホルム、

ジクロロ酢酸、臭素酸、ホルムアルデヒド、塩素酸 | 毎年6月1日~9月30日に1回。 |

◇給水管理

- 遊離残留塩素:0.1mg/ℓ以上

- 検査頻度:7日以内

- 消毒効果は、遊離残留塩素の方が結合残留塩素よりも強い。

- 100万分の0.1=0.1ppm=0.1mg/ℓ

◇水質検査 (第20条)

※大腸菌は、検出されてはならない。

※テトラクロロエチレンは、3年以内ごとに1回定期検査。

※塩素消毒は、pH値に影響を受ける。

◇感染症新法 (1999年4月) (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)

- 感染症の発生を予防し、そのまん延の防止を図り、公衆衛生の向上及び増進を図る。 (第1条)

- 一類感染症及び二類感染症(政令)の疑似症患者は、それぞれ一類感染症、二類感染症の患者とみなす。

- 一類感染症の無症状病原体保有者は、一類感染症の患者とみなす。

| 病原体 | 感染症を引き起こす病原性の微生物。 | |

| ウィルス | 細胞が無く、自己増殖が出来ない。50nm

抗生物質が効かず、ワクチンのみ有効。 | 痘瘡、麻疹、風疹、B型肝炎、

インフルエンザ、日本脳炎、AIDS、ポリオ、SARS |

細菌

(バクテリア) | 細胞がある為、自己増殖する。1μm

抗生物質が有効。 | コレラ、赤痢、腸チフス、ペスト、結核、レジオネラ症、O157 |

| リケッチア | 球状、桿体連鎖状、若しくは繊維状の微生物。

ウィルス同様に自己増殖が出来ない。

1~4μm | 発疹チフス(四類)、ツツガ虫病 |

真菌

(カビ) | 人の細胞に定着し、菌糸が成長と分枝によって発育。

5μm | カンジダ症、白癬症 |

| スピロヘータ | 螺旋状の単細胞生物。6~15μm | 梅毒、ワイル病 |

| 原虫 | 単細胞生物。20~500μm | マラリア、クリプトスポリジウム症 |

※ウィルス<細菌<真菌<スピロヘータ<原虫

| 一類感染症 | 7種 | エボラ出血熱、クリミヤ・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 |

| 二類感染症 | 5種 | ポリオ、ジフテリア、結核、鳥インフルエンザ(H5N1)、SARS |

| 三類感染症 | 5種 | 腸管出血性大腸菌感染症(O157)、コレラ、細菌性赤痢、

腸チフス、パラチフス |

| 四類感染症 | 41種 | レジオネラ症、発疹チフス、黄熱、炭そ、マラリア、日本脳炎、A型・E型肝炎など |

| 五類感染症 | 42種 | アメーバ赤痢、後天性免疫不全症候群、破傷風、性器クラミジア感染症、

梅毒、麻疹、インフルエンザ、風疹など |

- レジオネラ症(病原菌(水系感染症)の汚染)

- レジオネラ肺炎(肺炎型):劇症、高死亡率

- ポンティアック熱(非肺炎型)

- クリプトスポリジウム:3~8μmの原虫。五類感染症で、耐塩素性病原生物で水道を介して感染する。

- ペスト(一類):都道府県知事が患者に対して入院の勧告が可能。

- パラチフス(三類):経口感染である。

- 化学物質の汚染

トリハロメタン類・クロロホルム

発がん性

- ウィルスの伝播

- 接触伝播:部位が直接接触(性交)して伝播。

- 飛沫伝播:くしゃみや咳などで伝播。

- 間接伝播:食器や医療器具などを介して伝播。

- 垂直感染:病原体が、親から直接その子孫に伝播すること。

- 水平感染:接触、飲食物、空気、媒介者などを介することにより、個体から個体へ感染すること。

- 発がん物質:イニシエーター

- プロモーター:発がん物質と相まって発がんを促進させる物質。

- アデノウィルス:80nmの球状。かぜ、肺炎、扁桃腺炎、プール熱など、色々な病気の原因。何度も罹患する。

- 再興感染症:既知の感染症で、その発症が一時期は減少していたが、再び注目される様になった感染症の総称。

- アレルギー反応の抗体は、免疫グロブリン蛋白質である。

感染経路別感染症

| 水系: | 腸チフス、コレラ、赤痢、ポリオ、A型肝炎、クリプトスポリジウム症、パラチフス |

| 空気: | レジオネラ症、麻疹、結核、 |

| 媒介動物: | 日本脳炎、マラリア、発疹チフス |

◇環境基本法(環境基本法)

- 公害(7項目)

- 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭

- 人の健康又は生活環境に係わる被害が生ずること。

- 環境基準(4項目)

- 大気汚染

- SO2、CO、浮遊粒子状物質、NO2、光化学オキシダント。

CO2を除く。

- 水質汚濁

- 土壌汚染

- 騒音

※新幹線・鉄道の振動、日照時間、下水道の悪臭、高速道路の騒音・振動については、定めはない。

BOD:

(Biochemical Oxygen Demand) | 生物化学的酸素要求量

水中の有機物などを、酸化分解の為に微生物が必要とする酸素量。

mg/ℓ |

SS:

(Suspended Solid) | 浮遊性物質

粒径2㎜以下の不溶解性物質。懸抱く濁物質。

mg/ℓ |

DO:

(Dissolved Oxygen) | 酸素濃度

水中に溶存する酸素の量。

mg/ℓ |

COD:

Chemical Oxygen Demand) | 化学的酸素要求量

水中の被酸化性物質を酸化する為に必要とする酸素量。

mg/ℓ |

※放射能汚染、電波障害は該当しない。

◇水質汚濁防止法(水質汚濁防止法) ※環境省

- 公共用水域:河川、湖沼、港湾、沿岸海域、その他公共の用に供される水域、及びこれに接続する公共溝渠、灌漑用水路など。

- 特定施設:汚水又は廃液を排出する施設。

- 被害を生ずる物質:カドミウム、シアン化合物、鉛、水銀とアルキル水銀、PCB、トリクロロエチレンなどの16項目。

※亜鉛(Zn)、錫(Sn)、鉄(Fe)は含まれない。

- 生活排水対策、水質汚濁監視。

◇浄化槽法(浄化槽法) ※国土交通省と環境省

- 浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造についての規制。

- 浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定める。

- 浄化槽:便所と連結して、し尿及びし尿と併せて雑排水を処理する合併浄化槽で、公共下水道以外に放流する設備又は施設。

- 水質検査:

- 7条検査:使用開始後6か月を経過した日から2か月の間に実施。

環境大臣又は都道府県が指定する者が行う水質検査。 - 11条検査:毎年1回、指定検査機関が行う水質検査。

- 浄化槽清掃業:市町村長の許可

- 浄化槽工事業:都道府県知事の登録

◇廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

- 廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分などの処理をし、生活環境を清潔にすることに拠り生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。 (第1条)

- 廃棄物:ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物又は不要物で、固形状又は液状のもの。

※放射性物質を除く。

- 産業廃棄物:事業活動に伴って生じた廃棄物。

- 事業者の責務 (第3条)

- 自らの責任で適正に処理。

- 再生利用などで減量に努める。

- 処理が容易な製品・容器等の開発と情報の提供。

- 国及び地方公共団体の施策に協力。

- 都道府県廃棄物処理計画

- 産業廃棄物処理業:都道府県知事の許可。この許可は、5年。

☆浄化槽利用人口<公共下水道利用人口

◇悪臭防止法(悪臭防止法)

- 事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行う。

- 特定悪臭物質:アンモニア、メチルメルカプタン、その他(硫化水素、二硫化メチルなど)

- 臭気指数:気体又は水に係る悪臭の程度の関する値。

臭気指数=10log臭気濃度

- 6段階臭気:臭いの強さを0~5。

◇学校保健安全法(学校保健安全法) ※文部科学省

- 学校の保健管理及び安全管理。

- 学校環境衛生:換気、採光、照明、保温。

- 学校保健技師:都道府県の教育委員会。

- 学校薬剤師の職務執行

- 学校保健安全計画の立案への参与。

- 消毒その他適当な処置。

- 必要な指導と助言。

- 医薬品、毒物、劇物並びに保健管理。

※学校栄養士については、定めはない。

※学校保健安全法では、落下細菌の基準は無い。

◇大気汚染防止法(大気汚染防止法)

- 工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。 (第1条)

- 事業活動に伴うばい煙、並びに自動車排出ガスの許容限度。

- 事業者の損害賠償の責任

⇒被害者の保護。

◇地域保健法(地域保健法) ※厚生労働省

- 保健所は、都道府県、指定都市、中核市、その他政令で定める市又は特別区に設置。

- 保健所の業務

- 住宅、水道、下水道の衛生

- 廃棄物の処理の衛生

- 疾病の予防

- 人口動態統計

- 地域保健に関する思想の普及

- 環境衛生監視員:検査や空気環境・水質その他維持管理基準を満たす様に立入監視指導を行う。

地域保健法に基づいて、特定建築物などの監視指導を行う。

- 環境衛生指導員:廃棄物の処理及び清掃に関する法律と浄化槽法に基づいて、指導や立入検査を行う。

名称の違いに注意。

◇旅館業法(旅館業法) ※厚生労働省

- 第4条 営業者は、営業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。

- 2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。

◇興行場法(興行場法) ※厚生労働省

- 第3条 営業者は、興行場について、換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない。

- 2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。

▲▲ページのトップへ▲▲▽▽次々節へ▽▽

【1.建築物の環境衛生】

◇人体の産熱と放熱

- 産熱:体内で生産された熱量。

- 放熱:人体から放出される熱量。

- 熱収支式:M-(R+C+K+E)=±S

M:産熱量、R:放射熱量、

C:対流熱量、K:伝導熱量、

E:蒸発熱量、S:身体貯熱量

- 代謝(新陳代謝):熱の放散現象。

- 基礎代謝:絶対安静状態の最小限の代謝。日本人成人男性は約70W。女性は男性の80%~85%程度。

- エネルギー代謝率:代謝の増加率。

RMR=(作業代謝量-1.2×基礎代謝量)/基礎代謝量

- met:椅座位安静時の代謝。

基礎代謝の1.2倍~1.25倍。

- 着衣量:1clo(クロ)は、21℃、50%RH、気流0.1m/sの時、標準的な背広の上下を着た場合の熱抵抗。

- エクリン線:暑い時に発汗する。

- 深部体温(コア温度):直腸温、口腔温などで一定。

- 体表面温度(シェル温度):顔、手足等の温度で環境の影響を受ける。

顔>手>足

※絶対安静状態:21℃、睡眠8H以上など。

※椅座位安静時:椅子に座って何もしない状態。

◇温熱環境指数

- 有効温度(ET:Effective Temperature)

気温、湿度、気流の影響。

有効温度線図

乾球温度、湿球温度、気流速度

- 修正有効温度(CET:Corrected Effective Temperature)

グローブ(黒球)温度、湿球温度、風速。

グローブ(黒球)温度:Φ15㎝程度の黒いグローブ球の内部に温度計を設置。

- 等価温度

グローブ(黒球)温度のこと。

- 作用温度(OT:Operative Temperature)

乾球温度、気流、周囲の壁からの放射を総合的に考慮した温度。

- WBGT指数(WBGTI:Wet-Bulb Globe Temperature Index)

高温環境での熱ストレスの評価指数。乾球温度、湿球温度、グローブ(黒球)温度から算出。

- 新有効温度(ET*:New Effective Temperature)

相対湿度50%を基準として、乾球温度、湿球温度、気流、放射熱、作業強度、着衣量の6因子により計算された環境を総合的に評価。

- 標準有効温度(SET*:Standard Effective Temperature)

アメリカ空調学会基準(ASHRAE)、着衣量0.6clo、1.0~1.2met、0.1~0.15m/s、40~60%RH、平均放射温度=気温、と言う状態を標準有効温度(SET*)と言う。

22.2~25.6℃SET*では、80%以上が快適。。

- 不快指数(DI:Discomfort Index)

DI=0.72×(乾球温度+湿球温度)+40.6

- 予測平均温冷感(PMV:Predicted Mean Vote)(ISO7730)

- 気温、放射温度、気流、湿度:物理的要素

- 着衣量、活動量(代謝量):人間的要素

- 温熱環境を温冷感に換算。

- PPD(予測不快者率:Predicted Percentage of Dissatisfied)

◇シックビル症候群(Sick Building Syndrome)

- 20%以上が不快感に基づく症状。

- 因果関係は、必ずしも明確ではない。

- 当該ビルを離れると解消する。

■空気汚染物質

- CO:無色・無臭、軽い、有害。

血液中のヘモグロビン親和性は、O2の200倍以上。

[血中ヘモグロビン濃度]| 0~5(%) | 無症状 |

| 10~20 | 前頭部の締付け感、軽度 |

| 20~30 | 側頭部の軽中程度の拍動性の頭痛 |

| 30~40 | 激しい頭痛、めまい、嘔吐 |

| 50~60 | 痙攣、無呼吸、昏睡 |

| 60~70 | 昏睡と痙攣、時に死亡 |

| 70~80 | 死亡、呼吸抑制 |

- CO2:無色・無臭、重い、悪影響。

室内空気汚染と比例。

[空気中CO2濃度]| 0.5(%) | 許容濃度 |

| 3% | 短時間曝露許容濃度 |

| 4% | 脱出限界濃度 |

| 3~5% | めまい、呼吸困難、頭痛、錯乱 |

| 9% 5分 | 最小致死濃度 |

| 10% | 視覚障害、耳鳴り、ふるえ |

| 10% 1分 | 最小致死濃度 |

| 30% | 意識消失 |

- ホルムアルデヒド:光化学反応、無色気体、毒性・刺激性が強い。

水やアルコールに溶け易い。

35%~38%水溶液=ホルマリン。

- 揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds):常温で蒸発する有機化合物の総称。

- アスベスト(石綿):

- 天然の繊維状鉱物。ケイ酸塩鉱物。

- 耐熱、耐久、耐火、絶縁性。

- じん肺、肺がん、悪性中皮腫の原因。

- 喫煙との相乗作用。

- クリソタイルは、2004年(H16年)から禁止。

- 細菌(バクテリア)と真菌(カビ):エアロゾル(空中浮遊している固体或いは液体の微粒子)や結露によって人体に侵入する。

- レジオネラ属菌

- 四類感染症。空気感染。

- 細菌(2~5μm)、自然環境中の常在菌。

■必要換気量

- 浮遊粉じん

V(m3/h)=M(mg/h)/(C-C0)

- CO2

V(m3/h)=100M(mg/h)/(K-K0)

V:必要換気量

M:じんあい発生量/ガス発生量

C:許容室内じんあい量 … 0.15mg/m3

C0:導入外気じんあい濃度(mg/m3)

K:許容室内CO2濃度 … 0.1%(1,000ppm)

K0:導入外気CO2濃度。(%)

■音の性質

- 音(音波)の三要素

①強さ(大きさ)、②周波数(高さ)、③波形(スペクトル)(音色)

- 音速

- 15℃で、約340m/s。

- λ=c/f

λ:波長(m)、c:音速(m/s)

f:周波数(Hz) - 周波数:音の高低、Hz。

- 音の強さのレベル:dB

L=10log(A/A0)

A0:基準値、A:音の強さ(W/㎡)

10(A1-A2)/10:音の強さの倍数簡易式。

- 音圧レベル(SPL:Sound Pressure Level)

LP=20log(P/P0) (dB)

P0:基準音圧、P:音圧(Pa、又はN/㎡)

10(P1-P2)/20:音圧の倍数簡易式。

- 音の大きさ

- 音の大きさの感覚:音の周波数と強さ。

- 人の最大感度:2,000~5,000Hz(※4,000Hz)

- 人の可聴範囲:20~20,000Hz

- 超低周波音:20Hz以下

- 超音波:20,000Hz以上

- 音圧レベル:0~130dB

- phon(ホン):感覚量としての音の大きさ

- 等ラウドネス曲線

- 最小可聴値:0phon

- 最大可聴値:120phon

- sone(ソーン):音の大きさの心理的感覚。

- 音圧40dBの1,000Hzの純音 ⇒ 1sone

- 音の強さ:人の感覚は刺激の強さの対数に比例する。

- 音の合成

- 同レベルの音の合成:3dB増加

- 二つの音圧レベルの差が、15dB以上の場合:大きい方の音圧レベルと同一。

- マスキング:他の大きさの音の為に、聞き難くなる現象。

- 低周波の音は、高周波の音をマスクし易い。

- 周波数が近いほどマスクし易い。

- 音の減衰:音源からの距離の2乗に反比例して音は減衰する。

- 暗騒音(あんそうおん):特定出来る騒音、或いは測定の対象の騒音以外の騒音。

- SN比:聞きたい音(S(signal))と騒音(N(noise) )のレベル差。

- SN比=L1-L2 (dB)

L1:対象騒音、L2:暗騒音

SN比が10dB以上:聞き易い。

等価騒音レベル:騒音エネルギーの平均値。

騒音性難聴- C5dip(ディップ):4,000Hzの聴力低下。

A特性:人の音の大きさの感覚に近似した周波数特性。等ラウドネス曲線

オクターブ:二つの音の周波数が2倍になる間隔。

■振動

- 鉛直振動と水平振動に分けて測定・評価。

- 鉛直振動の方が、より敏感に感じる。

- 鉛直振動:4~8Hzが最も感じ易い。

- 水平振動:1~2Hzが最も感じ易い。

- 振動感覚閾値:地震の震度段階0(無感)の限界に相当する(55dB)。

- レイノー現象(白ろう病):局所振動による指の皮膚の結構障害。むくみ、硬化など。

■太陽光線

| 赤外線 | 可視光線 | 紫外線 |

|---|

| 波長:760nm~0.1㎜ | 波長:400~760nm | 波長:10~400nm |

- 赤外線(IR):

- 紫外線(UV):

- 化学的作用が強い。殺菌作用、日焼け。

- ドルノ線(健康線):波長280~310nm

- UV-A:315~380nm

- UV-B:280~315nm(ドルノ線)

- UV-C:200~280nm

■レーザー光(laser)

- 位相の揃った単一波。

- 指向性、集束性が優れた光線。

■光の量

- 光束(lm、ルーメン):光源から出て来る光の量。

- 蛍光灯40W:3,000lm

- 蛍光灯20W:1,500lm

- 光度(cd、カンデラ):ある特定の方向へ出て行く光束。

- 輝度(cd/㎡):光源の見掛けの輝きの程度。

- 照度(lx、ルクス):光源から出た光がある面にどれだけ降り注いでいるかを表したもの。(照明の量)

- 照度は、光度に比例し、距離の2乗に反比例する。

- E=I/R2 (lx)

I:光度(cd)、R:距離(m) - E=φ/A (lx)

φ:入射する光束、A:面積(㎡) - 人の視力は、照度0.1lx付近で大きく変化する。

- 新聞の文字が読める照度:1lx

- 色を識別出来る照度:3lx

- 照度基準

事務室、営業室、製図室、

玄関ホール(昼) | 750~1,500lx |

| 会議室、役員室、事務室 | 300~750lx |

| 集会室、食堂、待合室、EVホール | 200~500lx |

| 書庫、電気室、機械室、EV | 150~300lx |

| 廊下、階段、洗面所、便所 | 100~200lx |

| 更衣室、倉庫、休憩室 | 75~150lx |

| 屋内非常階段 | 30~75lx |

■光源の性質

■視覚と視細胞

- 照度が低下すると、瞳孔が拡大。

- 杆体細胞:感光度が高く、暗い時に働く。光に敏感。

- 錐体細胞:解像力は優れているが、感光度が低い。

明るい時に働き、色を感じることが出来る。

赤・緑・青の光に反応する3種類の細胞がある。

■視覚と視細胞

- 色相:波長差による色度合い。

- 明度:明るさを表わす。

- 彩度:鮮やかさの度合い。

※暖色は近づいて、寒色は遠ざかって見える。

※明るい色は軽く、暗い色は重く感じる。

※蛍光灯は、白熱電球の4倍の照度が得られる。

※演色性は、光源の分光分布に関係。

▲▲ページのトップへ▲▲▽▽次々節へ▽▽

【2.空気環境】

◇事務所の作業環境測定

- 2か月以内ごとに1回、定期に実施。

- 室温、外気温、相対湿度、CO、CO2

- 室の中央部で、床上75㎝~150㎝。

- 温度計目盛は、0.5℃。

- COとCO2の含有率の測定は、検知管。

◇乾湿球温度計(アウグスト(オーガスト)乾湿計)

- ほとんど気流の無い所で、簡単な温湿度の測定に用いる。

- 乾球温度(DB:Dry Bulb)

- 湿球温度(WB:Wet Bulb)

- 相対湿度(RH:Relative Humidity)

- 乾球温度と湿球温度の差が大きいほど、相対湿度は低い。

- 相対湿度が高いほど、露点温度が高い。

- 乾球温度が低いほど、露点温度が低い。

- 気流や熱放射は、直接影響する。

- 最小目盛は、0.5℃が望ましい。

◇アスマン通風乾湿計

- 水銀封入ガラス温度計

- 通風速度(3m/s)を一定にする為に、送風機構がある。(風車、モーターなど)

- 温度は、温度表又は空気線図から求める。

◇グローブ(黒球)温度計

- 周壁面の放射熱(輻射熱)を測定。

- Φ15㎝の黒いグローブ。

◇定電圧式熱線風速計

- 熱線:白金ロジウム、タングステンなど。

- 原理:風速に比例する不平衡電流。

- 測定方法:

- 電源電圧の確認

- 気流の方向の確認

◇カタ寒暖計

- 微風速(1m/s以下)を測定。

- 気温、気流、放射熱の組合せで体感に及ぼす効果を測定。

◇光散乱式粉じん計(ディジタル粉じん計)

- 光散乱現象を基本原理とした粉じん計。

- 粉じんの粒径に拠って、散乱光の強度は変動する。

- 比重が異なっても、散乱光の強度に差は無い。

- 同じ粒径の黒い粉じんの散乱光より、白い粉じんの散乱光の強度は、数倍大きい。

- 濃度計算式

C=(R-D)×k1×k2 (mg/m3)

C:粉じん濃度(mg/m3)、

R:1分間のカウント数(cpm)、

D:ダークカウント(試料投入前(cpm))、

k1:標準粒子に対する感度(mg/m3・cpm)、

k2:室内粉じんに対する較正係数

- 必要換気量計算式

V(m3/h)=M(mg/h)/(C-C0)

V:必要換気量(m3/h)、

M:粉じん発生量(mg/h)、

C:許容室内粉じん濃度(mg/m3)、

C0:許容室外粉じん濃度(mg/m3)

◇ピエゾバランス粉じん計

- 0.005μg/Hzの高感度。

- 24秒又は120秒の短時間で測定。

- 試料空気の吸引流量:1.0ℓ/min

- ピエゾ薄膜上(数μm以下)に粉じんを堆積させて計測。静電捕集。

- 粒径10μm以下の粉じんを捕集する為、あらかじめ10μm以上の粉じんを除去。

※浮遊粉じん濃度は、相対沈降径が10μm以下の粒子状物質を対象に、質量濃度で規定されている。

■タバコの煙

- 主流煙:粒子相(エアロゾル)10%、ガス相90%。酸性。

- 副流煙:アルカリ性。アンモニアやCOは、主流煙よりも多い。

■室内汚染物質

- CO2:無色、無臭、水溶性、重い。

- 室内空気汚染の指標。

- 検知管法に拠り、測定。

- 質量濃度を体積濃度に変換する式

体積濃度(ppm)=1000×質量濃度×1モルの体積(ℓ)/分子量

分子量:分子量×1000/1モルの体積

- CO:無色、無臭、軽い、有毒。

■相対湿度

- 湿り空気:水蒸気を含んだ空気。

- 乾き空気:水蒸気を含まない空気。DA。

- エンタルピー:圧力一定の条件で、系が持つエネルギーのこと。

※エンタルピー(全熱量)=顕熱+潜熱

※孤立系では、エネルギーは形を変え、相互に変化することはあるが、新たに発生したり、消えたりはしない。

エネルギー保存の法則(熱力学第一法則)

水の比エンタルピー

顕熱+潜熱(蒸発熱)

=418.7kJ+2257kJ=2675.7kJ

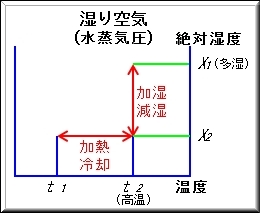

■湿り空気線図

- 絶対湿度:湿り空気中の乾燥空気1㎏当たりの水蒸気の質量(㎏)。

- 相対湿度:空気中に含まれている水蒸気量(水蒸気分圧)と、その空気と同じ温度における飽和水蒸気量(飽和水蒸気分圧)との比。

- 飽和空気:相対湿度100%RHの空気。

- 露点温度:空気を冷却し、飽和空気となった時の空気の温度。

- 絶対湿度が増加すると、露点温度も上昇。

- 絶対湿度が低下すると、露点温度も低下。

- 温度が低下すると、相対湿度は上昇。

- 乾球温度が上昇すると、相対湿度は低下。

- 相対湿度100%RHの時は、乾球温度と湿球温度、及び露点温度は同じ。

※乾球温度が同じでも、絶対湿度が大きいほど、比エンタルピーは大きい。

■結露

- 空気中の水蒸気の一部凝結現象。

- 表面結露の防止

- 表面に水滴が付く現象。

- 外壁に断熱材を入れて室内表面温度を上げる。

- 風通しを良くする。

- 断熱材の高温側に防湿層を設ける。

- 外壁→断熱材→防湿材→壁下地材→壁仕上げ材→室内

- ガラスの結露の防止

- ペアグラス、二重窓や三重窓にする。

- ガラスは熱伝導率は大きい。0.76

- ガラスの厚みで結露の発生に変化はない。

※木材の熱伝導率:0.1~0.15

■熱の伝わり方(伝熱)

- 伝導:固体内部で、高温部から低温部へ熱が伝わる現象。

- 対流:流体内で、温度による密度差によって熱が移動して伝わる現象。

- 放射:すべての物体(0K超)は、表面から電磁波の形で放射エネルギーを発散又は吸収している現象。

放射エネルギーは、物体の表面温度(絶対温度)の4乗に比例する。

■熱貫流

- 固体の両側に流体の温度差がある時、高温側から低温側へ熱が通過する現象。

- 熱伝達→熱伝導→熱伝達

- 熱貫流率(K(W/(㎡・K))

K=1/(1/αO+Σd/λ+1/αi)

αO:外気側熱伝導率(W/(㎡・K))、

αi:室内側熱伝導率(W/(㎡・K))、

d:材料の厚さ(m)、

λ:材料熱伝導率(W/(m・K))

■熱伝導

- 固体中を熱が高温部から低温部へ伝わる現象。

- 熱伝導率:材料の熱の伝わり易さ。

λ(W/(m・K))

- 熱伝導比抵抗:熱伝導率の逆数。

1/λ(m・K/W))

- 熱伝導抵抗:熱伝導比抵抗に材料の厚さを乗じたもの。

d/λ(㎡・K/W))

■熱伝達

- 流体と固体表面との間で、熱が伝わる現象。

- 対流、伝導、放射を含む。

- 熱伝達率:α(W/(㎡・K))

- 固体表面の流速が速くなると、熱伝達が大きくなる。

熱伝導率

| 建築材料 | W/(m・K) | 建築材料 | W/(m・K) |

|---|

| ウレタン | 0.027 | パーティクルボード | 0.15 |

| グラスウール | 0.04 | 普通コンクリート | 0.8~1.4 |

| 合板 | 0.18 | 軽量コンクリート | 0.64 |

| 木材 | 0.1~0.15 | アルミニウム | 210 |

| 板ガラス | 0.76 | 鋼材 | 45.0 |

※対流と熱放射が物体表面で起こっている時、これをまとめて熱伝達率と言う。

※建築材料が厚くなると、熱貫流率は小さくなる。

※建築材料の熱貫流率が小さいものほど、温度分布の温度勾配が急勾配となる。

※熱橋とは、躯体の入隅部分や出隅部分などで、建築物の内外で熱的に繋がった状態の部分。

■照明器具

- 白熱電球:輝度は高いが、効率が悪い。

寿命:1,000~3,000時間

- 蛍光灯:

寿命:6,000~12,000時間

- 水銀灯:白熱電球の約4倍の発光効率。

寿命:12,000時間

色温度:4,100~5,700K

青白い色合い。

- ハロゲン灯:白熱灯にハロゲンガスを封入。演色性が高い。

ダウンライトやスポットライトなど。

- タスク・アンビエント照明:オフィス内を不均一照明にして省エネルギー効率を図る方法。

- アンビエント光源:天井照明

- タスク光源:作業用のスタンド照明

- 建築化照明:建築物の天井や壁と一体化させた照明方法。

- 光天井照明:ガラスやプラスチック板、ルーバーなどで光源をカバーし、天井の広い面全体を発光させる室内照明方式。

- コーニス照明:光を側壁面に反射させる間接照明方式。

- コーブ照明:光を天井に反射させる間接証明方式。

- グレア:光源から直接的・間接的に受ける眩しさ。

視野を囲む30°以内にある光源は、グレアを起こし易い。

- シルエット現象:視対象に対して、周囲の輝度が非常に高い場合(逆光)に生じる。

- モデリング:立体感や質感などが良く見えること。

対象物の輝度比が2~6:1が良い。

- 全天空照度:直接日光を除いた全天空光による照度。

空気や雲による散乱光。

- 昼光率:全天空照度に対する室内の測定点の照度の比。

昼光率は、屋外の照度に左右されない。

昼光率=ある点の室内照度/全天空照度×100 (%)

- 均斉度:照明における明るさ(照度及び輝度)の分布の変動を表す尺度。

均斉度=最低照度/最高照度- オフィスの室内均斉度:1/3以上が望ましい。

- 方側一面採光の部屋の均斉度:1/10以上あれば良い。

- 発光効率:発光効率=全光束(lm)/消費電力(W)

- 白熱電球100W:15(lm/W)

- 蛍光灯:50~100(lm/W)

- 作業面照度:作業面照度=(N・F・U・M)/A (lx)

N:ランプ灯数、A:床面積(㎡)、

F:ランプ1灯当たりの光束(lm)、

U:照明率、M:保守率

※照明器具の発熱は、冷房時の冷房負荷となる。

※HIDランプは、高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプの総称。

■防音と防振

- 吸音:音を吸収又は透過させて、反射させないこと。

- 吸音率:投射音に対する吸収された音の割合。

- 遮音:音を透過させないこと。

重い壁体ほど遮音性能が優れている。

- 透過損失(TL):投射音が物体を通過する時に失われる音のエネルギーの割合を透過率と言い、その時にどの暗い弱くなったかを表したもの。

※質量と周波数が高いほど透過損失が大きい。

- 吸音率=1-反射率

- コインシデンス効果:共振と同じ様な現象が生じ、壁体の透過損失が低下する現象。

- 音響透過損失:音響透過損失=10log10(投射音/透過音)

※空調の吹出し流速が速くなると、騒音の原因となる。

※吸音性能が良い材料は、遮音性能に欠ける。

※コンクリートブロック壁は、一体打ちコンクリート壁より遮音性能が悪い。

※コンクリート板組立工法では、柱、梁、壁などとの取合い部のシールの施工状態が遮音性能に影響する。

※直張り工法の内装壁は、特定の周波数領域で遮音性能ん落ち込みが生じる。

※単層ガラスは、高音域でコインシデンス効果が見られる。

※合わせガラスは、全音域で遮音性能の低下は無い。

◇冷房負荷

- 通過熱負荷、内部発生熱負荷、外気負荷

- 顕熱負荷:室内の温度を変化させる熱。

- 潜熱負荷:湿度に変化を与えるもの。

- 全熱負荷=顕熱負荷+潜熱負荷

- 顕熱比(SHF):全熱負荷に占める顕熱負荷の割合。

顕熱比=顕熱/(顕熱+潜熱)

- 照明負荷=床面積×単位面積当たりのワット数×換算係数×照明負荷遅れ係数

*換算係数:| 蛍光灯 | -1.16 |

| 白熱灯 | -1.0 |

| 省エネ型蛍光灯 |

*照明負荷遅れ係数:

露出型 -0.85

埋込型 -0.75

※室温が上がると、人体からの顕熱は減少するが、潜熱は増加する。(発汗の為)

◇暖房負荷

※室内発生負荷(内部発生熱負荷)と日射熱は負荷に参入しない。

- TAC温度:危険率(設計値を超える確率)を設定して定めた外気温度。

- 放射熱量

E=εσθT4 (W/m2)

ε:放射率、σ:シュテファン・ボルツマン定数、

T:絶対温度。

■単一ダクト方式

- 全空気式の中央制御方式の空調方式。

- 定風量方式(CAV) :吹出し風量は一定、吹出し温度を変化させる。

- 定風量方式

(CAV:Constant Air Volume system)- 消音計画、保安管理が容易。

- 外気冷房が可能。

- 負荷変動に対応し難い。

- 可変風量方式(VAV):室内負荷の変動に応じて吹出し風量を変化させる。

- 可変風量方式

(VAV:Variable Air Volume system)- 給気温度を一定にして、風量を変化。

- 給気温度と風量の両方を変化。

- インテリアゾーンの空調に適する。

- 軽負荷時に外気量の確保が困難。

- 個別制御が可能。

- 冷房時、低風量状態の時にコールドドラフトが発生し易い。

- 風量は、顕熱によって絞られるので、湿度との関連性がとり難い。

- 吹出口個々の風量の総和よりも少なく設定出来る。

- マルチゾーンユニット方式では、冷風と温風の混合によるエネルギーロスが発生。

- 水熱源ヒートポンプ方式では、冷房と暖房が同時に発生する場合、熱源となる水を介して熱回収が可能。

- 低速ダクト:ダクト内風速15m/s以下。

- 高速ダクト:ダクト内風速20~30m/s

※ペアダクト空調方式:定風量の外気処理系空調機と変風量の顕熱処理系空調機による給気を最小制御モジュールごとにミキシングされて吹き出す方式。

※ターミナルリヒート方式:共通の空調機から送風し、各吹出口ごとに再熱器を設置して、吹出口ごとに温度条件まで加熱して、個別制御する方式。

■ファンコイルユニット(FCU)式

- 各室に設置され、中央機械室から冷温水の供給を受けて、熱処理する。

- 冷温水コイルのフィン目詰まり。 ⇒冷暖房能力の低下。

- 送風機ランナのじんあい付着。 ⇒冷暖房能力の低下。

- 冷温水コイルの管内スケールの付着。⇒熱交換性能の低下。

- 個別制御可能。

- 高性能フィルタ等での高度な空気清浄が不可能。⇒サランネット等使用。

- 一般に、換気や加湿が不可能。

- 空気側制御と水側制御の2つの容量制御方式がある。

■ポンプ

- 片吸込み渦巻きポンプが主流。

- ポンプ性能曲線から、水量と揚程を考慮して選定する。

- 密閉回路では、実揚程は0となる。

- 実揚程:実際に水を汲み上げる高さに相当する圧力。

- 全揚程:吐出管や吸込管などの摩擦損失水頭と実揚程を加算したもの。

- ベルヌーイの定理:圧力水頭(圧力エネルギー)、速度水頭(速度エネルギー)及び位置水頭(位置エネルギー)の総和は一定である。

P/γ+ν2/2g+Z=H(一定)

(圧力) (速度) (位置)

P:圧力(N/㎡)、γ:比重量(N/m3)、

ν:速度(m/s)、g:重力加速度(9.8m/s2)、

Z:位置水頭(m)、H:全水頭(m)

1/2・ρU2+P=全圧

ρ:密度(㎏/m3)、U:速度(m/s)、P:静圧(Pa)

※空気の密度:1.2㎏/m3

∴動圧=0.6×U2 (Pa)

■蓄熱槽

- 負荷変動の激しい用途。

- 間欠運転の多い箇所。

- 熱負荷のピークカットが可能。

- 顕熱蓄熱:水を使用。

- 潜熱蓄熱:氷を使用。

■エアフィルタ

- 捕集率

| 測定法 | 粉じん粒度 | 適用フィルタ | 捕集率 |

|---|

計数法

(DOP) | ごく微細な粉じん | HEPA | 99.97%以上 |

| 折込み型(高性能) | 90%以上 |

| 比色法 | やや微細な粉じん | 折込み型(高性能) | 90%以上 |

| 袋型 |

| 電気集塵器 |

| ろ材誘電型 | 80%以上 |

| 折込み型(中性能) | 60%以上 |

| 質量法 | やや粗大な粉じん | 自動巻取り型 | 50%以上 |

| パネル型(粗じん) |

- 捕集効率が高いものほど圧力損失が高い。

- 圧力損失が初期損失の2倍になったらフィルタを取り替える。

- 静電式は、圧力損失が少ない。

- 比色法の捕集効率90%は、質量法では95%程度となる。

- 性能は、定格風量時の汚染除去率、圧力損失、汚染除去容量で示される。

◇電磁界・静電気

- 電磁波:電界と磁界の振動が伝搬する現象。

- 終日曝露電界:5kV/m、磁界0.1mT以下。

- マイクロ波:波長1m~1㎜。

- 静電気:静止した電荷によって引き起こされる物理現象。

- 人が感知出来る静電気:2000V以上。

- 湿度20%以下のカーペット上歩行時:35000V

- 湿度65%以上のカーペット上歩行時:1500V

※1nm=10-3μm=10-9m=10Å

◇電離放射線

- 直接的又は間接的に空気を電離するもの。

- 電磁波:γ線、X線

- 粒子波:α線、β線、中性子線

| ・α線 | = | ⇒| | |

| ・β線 | = | =|= | ⇒| | |

| ・γ線・X線 | = | =|= | =|== | ⇒| | |

| ・中性子線 | = | =|= | =|== | =|== | ⇒| |

| 紙 | アルミ等の

薄い金属板 | 鉛や鉄 | 水やコンクリート |

- ベクレル(Bq) :放射能の強さ。

- シーベルト(Sv):生体の吸収線量。

■吹出口

- 天井から吹き出す温風は、冷風に比べて床に到達し難い。

- アネモスタット型は、ノズル型よりも到達距離が短い。

- ライン型吹出口は、ペリメータ部の熱負荷処理に多く用いられる。

- ドラフト防止の為の到達距離や拡散半径を定義する風速として、0.25m/sを用いる。

- 天井や壁に沿った気流は、到達距離が伸びる。

- アンチスマッジリングの設置は、天井板の汚染を防止することが可能。

- 誘因比が高い線状吹出口は、居住域の温度分布を良好にする。

- アネモスタット型の限界吹出し温度差は、17~19Kとなる。

◇腐食

- 金属腐食

| 金属腐食 | - | +- | 湿食 | - | +- | 電気化学的腐食 |

| | | | +- | 機械的腐食 |

| +- | 乾食 |

- 孔食:陽極部の局部腐食が進行する現象。ピッチング。

- 異種金属の接触腐食:異種金属の接触による電極電位差から、陽極となる金属が局部的に腐食。

- 電食:迷走電流による金属体から流出する箇所に局部腐食を発生。

- 蒸気配管:黒ガス管を使用。

- 冷温水配管:亜鉛メッキ鋼管に内面樹脂ライニングを施す。

- 機器と配管の接続:電気絶縁継手を使用。

- サビ:水中の溶存酸素の量に比例。

■冷媒

- 臨界温度が常温より高く、常温で圧縮して冷却すれば液体となるガス。

- 引火性や爆発性が無い。

- 化学的結合がし易く安定している。

- 金属への腐食性が無い。

- 人体に無害。

- オゾン層破壊係数

| 〈特定フロン〉 | 〈代替フロン〉 |

|---|

| 冷媒 | *1 | 冷媒 | *1 |

| CFC11 | 1.0 | HCFC22 | 0.055 |

| CFC12 | 1.0 | HCFC123 | 0.02 |

| CFC113 | 0.8 | HCFC1416 | 0.11 |

| CFC114 | 1.0 | HFC32 | 0 |

| - | - | HFC134a | 0 |

国内では、CFCをRに読み替える。

- 冷水熱交換器の汚れ:高圧が低下。

- 空冷コイルの汚れ:高圧が上昇。(冷房時)

- 外気温度が高い:高圧が上昇。(冷房時)

- 外気温度が低い:低圧が低下。(暖房時)

- 空冷コイルに霜付き:低圧が低下。(暖房時)

◇地域冷暖房(熱供給事業法)

- 一つの地域の各建築物が熱源機器を持たずに、共同の熱源プラントから、配管を通じて熱媒供給する施設。

- 熱媒:蒸気、高温水、中温水、低温水など。

- 高温水:100℃以上、120~180℃。

- センタープラントの設備容量は、建物別の時刻負荷を算出し、その中で最大合計負荷となった時刻で決定する。

- ブリードイン方式:二次側の返り温水を再利用。

◇地球環境

- 特定フロン:CFC11、CFC12、CFC113、CFC500、CFC502の5種類。

- 特定ハロン:H1211、H1301、H2402の3種類。

◇LCC(Life Cycle Cost)

- 企画設計書、初期建設費、運用管理費、廃棄処分費に亘る建築物の生涯に必要なすべてのコストを言う。

- 業務用冷暖房の法定耐用年数。

- 鋼管(搬送配管)の耐用年数:10~15年。

- 冷温水の溶存酸素量が多いと、配管は腐食し易い。

■換気設備

- 自然換気設備:給気口と排気筒付きの排気口の構造で、風力又は温度差に拠って換気する。

- 機械換気設備:送付機に拠る換気。

- 第1種換気:給気ファンと排気ファンに拠って、正圧・負圧が自由。

- 第2種換気:給気ファンと排気ガラリに拠り、正圧となる。

- 第3種換気:給気ガラリと排気ファンに拠り、負圧となる。

- 空気調和設備:空気浄化機能を組み込んだもの。

- 給気口・排気口の開口面積

A=Q/(3600ν・α) (㎡)

A:開口面積(㎡)、Q:排気及び給気風量(m3/h)、

ν:有効間口面風速(m/s)、α:有効間口率(%)

- 必要換気量:外気量のこと。

- 局所排気:空気汚染の発生源が局所部分に限定している場合。

- 開放型排気フード:換気効率が悪い。厨房等。

- 囲い型排気フード:有害物質や飛散が多い場合。

- 換気回数

換気回数=1時間で換気する換気量/室の容積

- ボイラー室は、正圧(加圧)状態にする。

- 冷却塔の近くには、外気取入口を取り付けてはならない。 10m以上

- 建築基準法では、開放型燃焼器に対して換気量は、理論空気量の40倍以上。

- 建築基準法では、密閉型燃焼器具に対して換気量は、理論空気量の2倍以上。

- 建築基準法では、機械換気設備の換気量は、20m3/(h・人)

- レイノルズ数:流体に働く、慣性力と粘性力の比。

- レイノルズ数>4000:サラサラした流れ、乱流。

- レイノルズ数<2000:粘り気の強い流れ、層流。

- 流量係数:理想を1.0とする。

- 直線ダクトの圧力損失は、ダクトの直径に反比例する。

- 浮遊粒子の流体抵抗は、ストークス域ではレイノルズ数に反比例する。

- 浮遊粒子の流体抵抗は、アレン域ではレイノルズ数の2乗に反比例する。

- 粒子の拡散係数は、粒径に反比例する。

▲▲前節へ▲▲▽▽次々節へ▽▽

【3.建築物の概要】

◇建築総論

- レンタブル比:貸室面積(収益部分)の比。

レンタブル比=貸室面積/延べ床面積 (%)

- 事務所の収容人数と面積

- 事務所の収容人数:N、貸室床面積:R、延べ床面積:A

- 一人当たりの所要貸面積:K=6.5~8(㎡)

- レンタブル比:H=0.65~0.75

R=NK、A=R/H=(NK)/H - 一人当たりの所要床面積=8~10(㎡)

- エレベーター計画

- 有効面積の8~15㎡に1人。

- 出勤時(ピーク時)の5分間の利用者数。

- ビル内在籍者の8~9%が出勤時間帯約30分間に集中すると想定。

- 貸ビル:5分間集中率を、10~15%。

- 自社ビル:5分間集中率を、20~25%。

- 乗車待ち時間(出発間隔):30秒以内。

- 900㎏規格型エレベータの定員:13人。

※エスカレーターの定格速度:30m/min以下。

◇一級建築士(国土交通大臣が交付)

- 特定の用途:延べ面積500㎡超。

- 木造:13m超、又は軒の高さ9m超。

- 木造以外:延べ面積300㎡超、高さ13m超、軒の高さ9m超。

- 延べ面積:1,000㎡超、且つ2階以上。

◇二級建築士(都道府県知事が交付)

- 特定の用途:延べ面積500㎡以内。

- 木造:延べ面積300㎡超、1,000㎡以内。

延べ床面積30㎡超える3階建。

- 木造以外:延べ面積300㎡以内、高さ13m以内、軒の高さ9m以内。

延べ面積:30㎡を超える3階建以内。

◇木造建築士(都道府県知事が交付)

- 2階建以内の木造建築物で、延べ床面積300㎡以内。

建築士以外でも設計可能なもの

- 木造:2階建以内、且つ延べ面積100㎡以内。

- 木造以外:2階建以内、且つ延べ面積30㎡以内、且つ高さ13m以内又は軒の高さ9m以内。

※特定の用途:学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場、又は百貨店。

※木造以外:鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、レンガ造、コンクリートブロック造、若しくは無筋コンクリート造。

※建築士は、必ずしも自ら設計した建築物の工事監理をする必要は無い。

■階段

(㎝)

| 種類 | 踊り場 | けあげ | 踏面 |

|---|

| 小学校 | 140以上 | 16以下 | 26以下 |

| 中学校、高校、物販店*1 | 140以上 | 18以下 | 26以下 |

| *2 | 120以上 | 20以下 | 24以下 |

| 上記の3種類以外 | 75以上 | 22以下 | 21以下 |

| 住宅(共用部を除く。) | - | 23以下 | 15以下 |

*1:物販店で床面積1,500㎡超、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、若しくは集会場の客用のもの。

*2:直上階の居室の床面積200㎡超の地上階、又は床面積の合計が100㎡超の地階もしくは地下工作物。

■手摺り

- 高さが1m超の階段。

- 階段幅が3m超の時、中間手摺りが必要。

- 屋内階段の手摺りの高さは、各段の踏面から90㎝程度。

※ただし、けあげ15㎝以下、且つ踏面30㎝以上の場合は、この限りではない。

■傾斜路

- 幅、踊り場及び手摺りについて、階段と同様の規定。

- 勾配は、1/8以下。

- 滑り難い仕上げ。

■廊下幅

(m)

| 用途 | 両側居室 | その他 |

|---|

| 小・中学校、高校又は中等教育学校の児童用又は生徒用 | 2.3以上 | 1.8以上 |

病院の患者用、共同住宅の住戸若しくは特定*1のもの、

3室以下の専用のものを除き居室の床面積が200㎡(地階は100㎡)を超えるもの | 1.6以上 | 1.2以上 |

特定*1:住宅の床面積の合計が100㎡を超える階の共用のもの。

■車イス対応

- 出入口の幅(内法):90㎝以上。

- 車イス用便所の出入口幅(内法):85㎝以上。

- 廊下の幅(内法):160㎝以上。

- 廊下の傾斜路の勾配:1/16以下。

- エレベーターのかごの寸法(内法):1350㎜×1400㎜以上。

・屋上広場又は2階以上のバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手摺り壁、柵又は金網を設けなければならない。 (建築基準法施行令第126条)

■建築用語

- オリエンテーション:方向

- アスペクトレシオ:建物の縦横の長さの比率。

- コアシステム:ELV、階段、便所、湯沸し室などをまとめて計画・配置したもの。

- モジュラーコーディネーション:多用な組合せ可能な標準部品を生産し、多種類の製品を製造・調整すること。

- ゾーニング:空調計画などで、特定の目的、用途などで区分すること。

- 矩計図:建物の地盤の位置、床高、軒高などの関係を示す断面図。

- 施工図:設計図を基にした施工用図面。

- 展開図:室の4周の壁面を、壁と垂直な方向から見て、立体図の様に描いた図。

- 伏図:構造的な仕組みを示す平面図。

杭伏図、基礎伏図、床伏図、小屋伏図、天井伏図など。

- 仕様書:材料や製品の品質、性能、施工方法、製造書などの指示書。

標準仕様書、特記仕様書。

- 透視図:透視図法を用いて、立体的に表現した図。

- 立面図:建物の外観面を表現したもので、一般に4面(東西南北)を表す。

- 偏心率:平面的な壁の配置のバランス規定。

- 剛性率:立体的な壁の配置のバランス規定。

- 層間変形角:扉や窓などに対する変形の制限規定。

- 一次設計:許容応力度の設計。

- 二次設計:保有水平耐力の設計。

■建築物と法規

■建築基準法

- 建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準。

- 特定行政庁:都道府県知事、若しくは建築主事を置く市町村長。

- 建築主事:建築確認、中間検査、完了検査に係る事務を司る。国土交通大臣が認めた者。

- 建築監視員:違反建築物に対して、特定行政庁の権限を行使。施工停止命令。

- 建築物:土地に定着する工作物で、屋根及び柱若しくは壁を有するもの。建築設備を含む。

- 特殊建築物:学校、体育館、病院、劇場、…19種、その他の建築物。事務所が該当せず。

- 建築設備:建築物における電気、ガス、給水、排水、…7種、昇降機、若しくは避雷針。

- 主要構造部:壁、柱、床、梁、屋根、又は階段。

- 設計図書:建築物、その敷地又は工作物の工事用図面及び仕様書。

- 建築:建築物の新築、増築、改築、又は移転。

- 大規模な修繕:建築物の主要構造部の一種以上の過半の修繕。

- 大規模な模様替:建築物の主要構造部の一種以上の過半の模様替。

- 工作物:煙突、広告塔、高架水槽、サイロ、物見塔、擁壁などのうち、一定規模以上のもの。

- 耐火性能:倒壊及び延焼を防止する為の性能。

- 耐火構造:鉄筋コンクリート、レンガ造などで倒壊及び延焼を防止する為に、耐火性能を有するもの。

耐火時間:3時間、2時間、1時間及び30分間。

- 準耐火構造:延焼を防ぐ為、壁、柱、床などについて、準耐火性能を有するもの。

耐火時間:30分間と45分間。

- 防火性能:鉄網モルタル塗り、漆喰塗りなどで延焼を防止する為に、防火性能を有する者。⇒外壁、軒裏。

- 不燃材料:コンクリート、レンガ、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニウムなど。

- 準不燃材料:厚さ9㎜以上の石膏ボード、厚さ15㎜以上の木毛セメント板など。。

- 難燃材料:厚さ5.5㎜以上の難燃合板、厚さ7㎜以上の石膏ボードなど。

- 容積率:延べ面積の敷地面積に対する割合。

容積率=(延べ面積(㎡)/敷地面積(㎡))×100 (%)

- 建蔽率:建築面積の敷地面積に対する割合。

建蔽率=(建築面積(㎡)/敷地面積(㎡))×100 (%)

- 建築面積:建築物の水平投影面積。

- 構造耐力上主要な部分:基礎、基礎杭、壁、柱、小屋組、土台、斜材など。

■居室の規制

- 天井の高さ:2.1m以上。

- 床の高さ:45㎝以上(木造の場合)。

- 採光

| 居室の種類 | 開口部 |

|---|

| ・住宅 | 1/7以上 |

・幼稚園、小・中学校、高校の教室

・保育所の保育室 | 1/5以上 |

・病室(病院、診療所)

寝室、宿泊室など(児童福祉施設)。 | 1/7以上 |

・教室以外(学校)

その他の居室 | 1/10以上 |

※(採光に有効な面積)/(床面積)

- 換気:床面積の1/20以上。(開口部)

- 特殊建築物の外壁、軒裏は防火構造とする。

- 延焼の恐れのある部分:隣地境界線、道路中心線、又は同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁間の中心線から、1階で3m以下、2階以上で5m以下の距離にある建築物。

- 防火構造:延焼防止性能を有するもの。

- 準防火性能:外壁が一定時間耐えられる様に要求される性能。

- 防火壁を必要とする建築物:延べ面積が1000㎡以上の建築物は、床面積1000㎡以内ごとに防火壁で区画。

- 防火壁:

- 耐火構造、且つ自立すること。

- 外壁面や屋根面から50㎝以上突出。

- 開口部の幅と高さは、2.5m以下。

- 常時閉鎖式の特定防火設備。

- 界壁:各戸の境界。準耐火構造。

- 防火上主要な間仕切り壁:準耐火構造。

- 建築面積300㎡超の建築物(木造):桁行間隔12m以内ごとに、準耐火構造の隔壁設置。

- 防火区画:内部の延焼防止の為。

- 面積区画:1500㎡ごと。

- 高層階区画:11階以上の階。

100㎡、200㎡、500㎡に区画。 - 竪穴区画:地階か3階以上に居室がある住戸。吹抜け、階段室、エレベーターシャフトなど。

- 外壁は、幅90㎝以上の準耐火構造、或いは外壁から50㎝以上突き出した準耐火構造の庇、床、そで壁を設ける。

- 防火壁・防火区画を貫通する場合:

- すき間は、不燃材料で埋める。

- 貫通する管類は1m以内は、不燃材料。

- 貫通する風道には、自動的に閉鎖。

- 避難階:直接地上へ通じる出入口のある階。

- 原則は、2方向避難。

- 客席から出口への戸は、外開き。回転扉禁止。

- 危険箇所・避難口などの標識

- 赤:防火、停止、禁止、消火器など。

- 黄赤:危険、危険標識、安全カバー内面など。

- 黄又は黄黒縞:注意。

- 赤紫:放射能標識。

- 緑:安全、進行、救急、安全標識など。

- 青:用心、みだりに操作してはならないものなど。

- 建物への駐車場の附置義務は、各自治体の条例による。

- 特殊建築物の定期調査・報告:毎年または3年ごとに、特定行政庁へ報告。

- 高さ31m超の建築物は、非常用の昇降機を設置。

- 空気中のCO濃度が1%超になると、短時間での死亡の可能性大。

- 非常用進入口の間隔は、40m以下。

- 屋内1号消火栓

- 呼び径:40㎜、放水圧力:0.17~0.7MPa。

- 水平距離:25m、二人操作。130ℓ/min。

- 屋内2号消火栓

- 呼び径:25㎜、放水圧力:0.25~0.7MPa。

- 水平距離:15m、一人操作。60ℓ/min。

■建築物の構造

- 水平荷重:風圧力、地震力、土圧など。

- 鉛直荷重:固定荷重、積載荷重、積雪荷重など。

- 風圧力:建物の平面形状・断面形状、屋根の角度により異なる。

P=C・q・A

P:風圧力、C:風力係数、

q:速度圧、A:受圧面積

- 地震力:建物の固定荷重と積載荷重の和に、地震層せん断力係数を乗じて求める。

- 積載荷重:積雪量1㎝ごとに、1㎡につき

20N以上。

- 集中荷重:1点に集中的に作用する荷重。

- 積載荷重:定置されている物品による荷重。

- 移動荷重:移動を伴う積載荷重。

- 固定荷重:建物自体の自重。

□鉄筋コンクリート構造(RC造)

- 鉄筋とコンクリートの線膨張係数は、ほぼ等しい。

- コンクリート中の鉄筋は、セメントのアルカリ性によって防錆される。

- 水セメント比:セメントに対する水の重量百分率。小さいほど、強度大。

- 柱、梁によるラーメン構造(枠、剛接合)が多い。

- 柱、梁を用いない壁式構造。

- 梁を無くしたフラットスラブ構造。

- 他に、PC(プレキャストコンクリート)パネル工法、プレストレスコンクリート造など。

- コンクリートの引張強度は、圧縮強度の約1/10。

- 耐力壁の厚さは、12㎝程度以上。

- 梁

- 主筋は、曲げモーメントに抵抗。

- あばら筋(スターラップ)は、せん断力に対する補強筋。

- 柱

- 主筋は、軸方向力と曲げモーメントに抵抗。

- 帯筋(フープ)は、せん断力に対する補強筋。

- 床スラブ:床荷重を梁に伝達すると共に、水平力を各ラーメンや耐震壁に伝達。

- 床スラブの曲げ応力

| 短辺方向端部上端 | 大 |

| 短辺方向中央下端 | ↑ |

| 長辺方向端部上端 | | |

| 長辺方向中央下端 | 小 |

- かぶり厚さ:鉄筋の表面とこれを覆うコンクリートの表面との最短距離。

- かぶりは、鉄筋に耐久性と耐火性を与える。

- 柱の鉄筋に対して、4㎝以上。

- 土に接しない非耐力壁は、2㎝以上。

- 土に接する部分は、厚くする。

- 梁の貫通

- 位置:中央部(開孔)

- 大きさ:1/3程度以下(径)

- 中心間距離:孔径の3倍以上。

- 耐震補強工法

- 柱の帯筋の間隔は、10㎝以下。

□鉄骨構造(S造)

- 強度が大きく、粘りが強いので耐震的な構造とし易い。

- 大スパン構造、高層、超高層建築物に適する。

- 耐火、耐食性に乏しく、耐火被覆や防錆塗装が必要。

- 低温になると、ぜい性破壊が起こり易い。(いきなり破壊が起こる現象)

- 炭素含有率が増加すると、引張強度が増大。

- 構造用鋼材の炭素含有率は、0.2~0.3%。

- 500℃で、強度が約1/2に低下。

- 中空断面の鋼管は、形鋼に比べて力学的利点がある。

- 高力ボルト

- 摩擦接合と引張接合がある。

- 摩擦接合面は、赤錆面とする。

- 接合される2材間の摩擦によって応力を伝達する。

- ラーメン構造の梁継手は、高力ボルト摩擦接合が多い。

- 各部位と使用鋼材

- 柱:角形及び円形鋼管

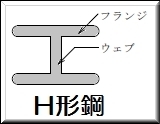

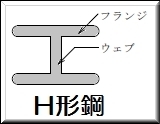

- 梁:H形鋼、小梁:H形鋼

- 筋かい:溝形鋼(チャンネル)

- 母屋:山形鋼(アングル)

- 超音波探傷検査法:非破壊検査。

- フランジ:曲げモーメントに抵抗。

- ウェブ:せん断力に抵抗。

- スチフナ:ウェブの座屈を防ぐ板材。

- フィラ:接合板厚が異なる場合に、隙間に挟み込む板材。

- ラチス:ウェブを補強して、せん断力に抵抗。

- スカラップ:溶接継目が交差しない様に扇径に切り抜いた部分。

- 耐火被覆

- 軽量気泡コンクリート板(ALC板)

- 現場打ちコンクリート

- モルタル及びプラスタ

- 鉱物性繊維(岩綿)の吹付け

※プラスタとは、無機質の粉に水を加えて練り混ぜ、塗壁とする材料の総称。

□鉄骨鉄筋コンクリート造

- 鉄骨構造を鉄筋コンクリートで被覆した構造。

- ラーメン構造となる。

- 耐震性の強化に有利。

□鋼管コンクリート構造(CFT造)

- 鋼管の中にコンクリートを詰めて、主要構造材としたもの。

- 大スパンが可能。

- コンクリートの中性化が起き難い。

□組積構造

- レンガ造、石造、コンクリートブロック造など、材料を組積して建物を構成する。

- 構造耐力は、圧縮力のみ。

- 引張耐力は無い。

※各構造の特徴

- ラーメン構造

- ラーメン:骨組、枠の意味。

- 節点が、剛接合されている。

- 柱、梁、床、壁で構成。

- 柱と梁は、曲げで外力に抵抗。

- 耐震壁をラーメンフレームに包含した耐震壁付きラーメン構造が最も多い。

- 壁式構造

- 鉄筋コンクリートの壁・床を一体にして構成し、荷重や外力に対応。

- アーチ構造

- 柱・梁の区別をなくし、全体をアーチ状に構成する構造。

- トラス構造

- 部材を三角形状にピン接合した単位を組み合わせて得られる構造体。

- ピン接合の為、軸方向力のみ作用。

- シェル構造

- 大スパン構造物の屋根などが、曲面で作られている構造。

- 殆どは、内面力である。

- 空気膜構造

- 膜材で閉じた空間に空気を送り続け、内圧を外圧よりも高くして膜面の形態を保持する構造。

- 吊り構造

- 免震構造

- 地震力に対する建築物の応答を抑制又は制御しようとする構造。

- 積層ゴム支承などのダンパー構造を設置。

- 基礎部分に設置。

- 制振構造

- 建築物の揺れを制御し、低減しようとする構造。

- 各階などに設置。

- 大断面集成材構造

- 木材集成材により大断面部材とし、大スパン建築物などに適した構造。

- SI建築物(スケルトン,インフィル)

- 構造躯体と内装・設備などとを分離した工法による建築物。

- 片持梁の等分布荷重の曲げモーメント

M=ωℓ2/2

■セメント・コンクリート

- コンクリート:アルカリ性

- セメント、水、砂、砂利の4種の原料。

- 質量:2.3t/m3。

- 設計基準圧縮強度:21N/m㎡。

- 引張強度:圧縮強度の約1/10。

- 水セメント比や養生方法の影響大。

- 打込み時の温度が低いほど、強度が出難い。

- セメント:主原料は、石灰石と粘土。

- 水とセメントを練り混ぜたものを、セメントペーストと言う。

- モルタル:セメント、水、砂の3種を練り混ぜたもの。

- コンクリートのセメントの量が多過ぎると、ヒビ割れが発生し易い。

- 水セメント比

水セメント比=W/C×100 (%)

W:単位水量(㎏/m3)、C:単位セメント量(㎏/m3)- 水セメント比が大きいほど

- 圧縮強度が低下。

- 中性化が早まる。

- 透水性が大きくなる。

- 乾燥収縮が大きくなる。

- クリープが大きくなる。

- JASS5の規定では、最大65%。

- 高強度コンクリート:圧縮強度:270㎏/m3。

- AEコンクリート:AE剤を添加し、微小な空気泡を3~5%程度分布させたもの。

- 軽量気泡コンクリート:高温・高圧蒸気釜を用いて養生したもの。ALC

■鋼材

- 軟鋼:強度及びじん性大。

耐火性及び防錆性小。

- 引張強度:300℃を超えると急激に低下。

■石材

- 大理石:内装材、酸と火に弱い。

風化し易い。

- 花崗岩:耐火性が低い。

■石膏ボード

※熱伝導率と熱容量

- 熱伝導率(W/(m・K))

| コンクリート | 1.0 | 大 |

| 板ガラス | 0.55~0.75 | ↑ |

| 木材 | 0.15~0.25 | | |

| グラスウール | 0.042~0.049 | 小 |

- 熱容量(kJ/K)

| 鋼材 | 3772.8 | 大 |

| 鉄筋コンクリート | 1896 | ↑ |

| 石膏ボード | 807.3~1254.3 | | |

| 木材 | 520~910 | 小 |

- 骨材:砂と砂利。

- コンクリートの中性化の深さ:フェノールフタレイン溶液の呈色反応。

◇日射受熱量

- 夏至では、1日の日射受熱量が最も多いのは水平面。

- 夏至では、東向き鉛直壁面が1日に受ける日射受熱量は、南向き鉛直壁面より多い。

- 冬至では、1日の南向き鉛直壁面の日射受熱量は、夏至よりも多い。

- 水平面は、緯度が低いほど多い。

- 南向き鉛直壁面は、緯度が高いほど多い。

◇日射遮蔽係数

- 厚さ3㎜の透明フロート板ガラスを基準(1.0)とした場合の各種ガラスの日射取得の比を言う。

日射遮蔽係数=(各種ガラスや窓付属物が付いた場合の日射熱取得)/(厚さ3㎜の透明フロート板ガラスの日射熱取得)

■送風機

| 遠心式 | - | + | -多翼送風機(シロッコファン) |

| | + | -リミットロード送風機 |

| + | -翼形送風機(エアホイルファン) |

| + | -ターボ送風機 |

- 斜流式

- 横流式

- 軸流式は、遠心式よりも一般的に小型。

- 軸流式は、発生する騒音が大きい。

- 遠心式は、空調設備用として多く利用される。

- 吹出圧力が10kPa以下のものをファンと呼ぶ。

■多翼送風機(シロッコファン)

- 風量増加と共に軸動力も増加。

- サージングは、風量が絞られた時に発生。

- 10~2000m3/min、100~1230Pa。

- 低圧ダクト用。

■リミットロード送風機

- 風量が増加しても軸動力が一定値以上に上昇せず、過負荷運転にならない。

- サージングが発生し難い。

- 風量と風圧曲線に、山が無い。

- 20~3000m3/min、100~1500Pa。

- 低圧ダクト用。

■翼形送風機(エアホイルファン)

- 多翼送風機(シロッコファン)よりも高効率。

- 騒音レベルが低い。

- 30~2500m3/min、1230~2450Pa。

- 高圧ダクト用。

■ターボ送風機

- 高圧高速で空気を圧送。

- 30~2500m3/min、1230~2450Pa。

- 高圧ダクト用。

■斜流送風機

- 圧力曲線の、谷は浅い。

- 動力曲線は、全体的に平ら。

- ダクトの中間に設置されることがある。

- 10~300m3/min、100~590Pa。

- 局所通風用。

■軸流送風機(プロペラ)

- 低圧で大風量。

- 20~500m3/min、0~100Pa。

- 換気扇、小型冷却塔など。

■軸流送風機(ベーン)

- 高速回転。

- 40~2000m3/min、100~790Pa。

- 局所換気、トンネル換気など。

■軸流送風機(クロスフローファン)

- 風圧が低く、低効率。

- 3~20m3/min、0~80Pa。

- ファンコイルユニット、エアカーテンなど。

※送風機の特性

- 風量は、回転数に比例する。

- 全圧は、回転数の2乗に比例する。

- 軸動力は、回転数の3乗に比例する。

- 比騒音とは、風圧9.8kPaで、1m3/sを送風する送風機の騒音値に換算したもの。

- 最高効率点付近で運転すると、発生騒音は小さい。

- 山型の圧力特性曲線を持つ送風機は、右上がり部分のサージング領域より、大風量側の右下がり部分で運転する必要がある。

- 直列運転すると、合成された静圧は2倍。

- 並列運転すると、風量は2倍。

※特性曲線

- 効率曲線(風力曲線)

- 軸流送風機:急で最高効率点の幅が狭い。

- 多翼送風機:効率曲線は、なだらか。

- 軸動力曲線

- 軸流送風機:風量0で、最高軸動力となり、風量の増加と共に低下。

- 多翼送風機:風量の増加と共に増加。

■機器

- 空気調和:空気の温度、湿度、気流、清浄度を、使用目的に適する状態に保つこと。

- 熱媒:冷水、温水、蒸気、油などの、熱を伝える仲介物質。(流体)

- 電動二方弁:モーター駆動による流路を開閉する弁。

- VWV方式(Variable Water Volume):水を循環させて熱を搬送する場合、水量を制御することで、負荷制御を行う方式。可変流量方式。⇔CWV方式(定流量方式)。

- 低圧蒸気暖房:室内に設置した放熱機に直接蒸気を供給する直接暖房で、蒸気圧力が0.098MPa以下のもの。

- プレート式熱交換器:水対水の熱交換に使用。伝熱板が重ねられている。

- プレートフィン型コイル:空気冷却や空気加熱の熱交換に使用。一定間隔で薄い平板が重ねられている。

- U字管式熱交換器:高温度差の熱媒の熱交換に使用。チューブをU字形にして、一端を管板に固定。

◇熱源の発熱量

- 発熱量:一定量の可燃物を完全燃焼して生ずる燃焼ガスが、燃焼の初温度まで冷却する間に外部へ出す熱量。

0℃101.32kPaでの低圧燃焼時に発生する熱量。

- 1kcal=4.1868kJ

- 平均発熱量

| C重油 | > | A重油 | > | 灯油 | > | ガソリン | |

| (9800) | | (9300) | | (8900) | | (8400) | kcal |

▲▲前節へ▲▲▽▽次節へ▽▽

補足資料(その1)

☆居室

居住・執務・作業・集会・娯楽等の目的の為に継続的に使用する室を言い、居間・作業室・事務室・教会・会議室・食堂等である。

しかし、便所・廊下・車庫・倉庫は居室ではない。

1m3=1000ℓ,1ℓ=1000cc,1ℓ=1000㎝3

1N=0.1019㎏f,1㎏f=9.8N

重力加速度:g=9.8m/s2

1㎏f/㎝2=0.0987MPa

760㎜Hg=1atm=1013.25hPa

1kcal=4,187kJ

1w=1J/s,1kW=1.3596PS

▽Next▽

補足資料(その2)

| Α | α | アルファ | Ν | ν | ニュー |

| Β | β | ベータ | Ξ | ξ | クサイ |

| Γ | γ | ガンマ | Ο | ο | オミクロン |

| Δ | δ | デルタ | Π | π | パイ |

| Ε | ε | イプシロン | Ρ | ρ | ロー |

| Ζ | ζ | ゼータ | Σ | σ | シグマ |

| Η | η | エータ | Τ | τ | タウ |

| Θ | θ | シータ | Υ | υ | ウプシロン |

| Ι | ι | イオタ | Φ | φ | ファイ |

| Κ | κ | カッパ | Χ | χ | カイ |

| Λ | λ | ラムダ | Ψ | ψ | プサイ |

| Μ | μ | ミュー | Ω | ω | オメガ |

- logaM+logaN=logaMN

- logaM-logaN=logaM/N

- nlogaM=logaMn

- log101=0,loge1=0

- logab=logcb/logca (底の変換)

| 101 | da | デカ | 10-1 | d | デシ |

| 102 | h | ヘクト | 10-2 | c | センチ |

| 103 | k | キロ | 10-3 | m | ミリ |

| 106 | M | メガ | 10-6 | μ | マイクロ |

| 109 | G | ギガ | 10-9 | n | ナノ |

| 1012 | T | テラ | 10-12 | p | ピコ |

| 1015 | P | ペタ | 10-15 | f | フェムト |

| 1 | モノ(mono) | 6 | ヘキサ(hexa) |

| 2 | ジ(di) | 7 | ヘプタ(hepta) |

| 3 | トリ(tri) | 8 | オクタ(oct) |

| 4 | テトラ(tetra) | 9 | ノナ(nona) |

| 5 | ペンタ(penta) | 10 | デカ(deca) |

▲Prev▲▽Next▽

補足資料(その3)

- 酸素欠乏:酸素濃度18%未満。酸素は、空気中に約20%存在。

| ・人体中の水分量: | 体重の50~70%。 |

| ・人が必要とする水分量: | 1日1.5ℓ。 |

| ・成人の尿の排出量: | 1日1~2ℓ。 |

| ・人が必要とする尿量: | 一日0.4~0.5ℓ。 |

| ・体内で生成される水分: | 1日0.3ℓ。 |

| ・男性水分量>女性水分量 |

- 放射熱量

E=εσT4 (W/m2)

ε:放射率、σ:シュテファン・ボルツマン定数、

T:絶対温度。

▲Prev▲▽Next▽

補足資料(その4)

- 立入検査日の事前連絡は必要ない。

- イタイイタイ病の原因は、カドミウム。

- 水俣病の原因は、有機水銀。

- 感染症予防対策

- 感染源対策:保菌者の管理、患者の隔離。

- 感染経路対策:マスクの着用、水や空気の浄化、手洗い・うがい、害虫の駆除。

- 感受性対策:予防接種、体力増強。

- 熱橋:局所的に断熱が途切れる部分が発生し、熱的に繋がった状態。

- 長波長放射:ペンキ塗布>金属

- 日射吸収率:黒色>白色

亜鉛鉄板>アルミ箔

- 登録対象事業の登録は、人的・物的要件はあるが、補償対応は含まれない。

- 熱伝導率は、内部に湿気が多いほど大。

- 熱伝導率は、温度が高いほど大。

- 対流熱伝達率:流体側が自然対流に拠ってのみ流れている状態での熱伝達率。

- 建築物内の健康への要因

- 化学的要因:CO、CO2、O2、N2、H2O、オゾン、硫黄酸化物。

- 物理的要因:温度、湿度、光、音、振動

- 振動加速度レベルの基準加速度は、0.01m/s2。

- 白ペイント仕上げ

- 長波長放射率:0.9W/㎡・K

- 日射吸収率:0.2W/㎡・K

- 熱貫流量

Q=K×A×(ti-to) (W)

Q:熱貫流量(W)、K:熱貫流率(W/(㎡・K))、

ti:室内気温(℃)、to:湿害気温(℃)

- ホルマリンは、すべての微生物に対して、消毒剤として有効。刺激性あり。

- クレゾールは、臭いが強い為、食器や飲食物の消毒には不適当。芽胞、ウィルスに無効。

- 正常な空気の組成:窒素78.08%、酸素20.95%、アルゴン0.93%、C020.034%

- 電界中の電荷を持つ球形粒子の移動速度は、粒径に反比例する。

- ホルムアルデヒド:沸点-19.3、高揮発性有機化合物。

- 硫黄酸化物:外気の方が濃度が高く、開放型石油ストーブ等が発生源。しかし、ガスストーブは発生源にならない。

- オフィス内のアレルゲン:ダニ、カビ、ペット、花粉など。

- 粉じん計の較正:1年以内ごとに定期に、厚生労働大臣の登録を受けた者が点検。

- 冷凍サイクル

- 再生器:高圧、加熱、高濃度の吸収剤に戻す。

- 蒸発器:低圧、真空、気化熱でパイプを冷却。

- 凝縮器:高圧、水蒸気を冷却して液化。

- 吸収器:低圧、水蒸気を吸収液で吸収。

- 顕熱交換器:厨房、温水プールなど水分回収が不要な所と寒冷地の空調用熱回収など。

- ppb:Parts Per Billion (10-9)

- ppt:Parts Per Trillion (10-12)

- 1×10-6ppm=1×10-3=1ppt

- 熱負荷:建物の目的の為の熱量の総称。

熱源負荷>装置負荷>室内負荷

- 冷水配管:5~10℃、高温水配管:120~180℃

- 冷却水配管:20~40℃

- 氷蓄熱用不凍液配管:-10~-5℃

▲Prev▲▽Next▽

▲▲ページのトップへ▲▲

update:2017.04.24

□トップページに戻る。□

Copyright (C) 2008 - 2017 S.IKE